RAW写真現像のマイワークフロー

投稿日 8/17/2025

RAW写真はじめます。

導入(本題だけみたい人はすっ飛ばして)

私の趣味は中学生の頃から写真です。

僅かなお年玉をためて、一眼レフカメラを買いました。

Nikon D3300って機種です。キットレンズ含めて4万円位で買えたかな。

RAWのメリットは軽く理解していました。(今もそんなに理解は変わっていない・・・)

ただ、ファイル容量も大きくなるし、友人に共有しようとしても見れないって言われる・・・。

現像もめんどくさい。

なので恥ずかしながら、ずっとJPEG形式で保存していました。

うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真

幡野 広志 (著)

最近、この著書に出会って、ほとんどのプロがやっていて、素人が全くやっていないこと。

ほとんどのプロが知らなくて、素人が必死にやっていること(三分割法とか)を知って衝撃を受けました。

写真を撮る心構えから、実務まで教えてくれて本当にありがとうございます。

実務の中には、みんなだいすきRAID1の話何かも出てきます。ちょうど、RAID1で運用しているNASがあるのでよかった。

そんなこんなで、RAW写真現像を始めることにしました。

必要なもの

そうはいっても、必要なものはあります。

一眼レフカメラ

RAW形式で撮影できるカメラがなくては、話になりません。最近の日本のメーカーのカメラには大体付いてるんじゃないかな。

iPhoneでも撮れないことはないけど、ここは一眼レフを買うことをおすすめします。

中古でそこそこのものでいいので買いましょう。

(大体10万円くらいでお釣りが返ってくるくらいが初心者にはちょうど良いんじゃないでしょうか)

レンズ

カメラより、こっちのほうが実は大事だったりします。

まずは、種類でも、単焦点レンズ、広角レンズ、望遠レンズ、超望遠レンズ等・・・。たくさんあります。

単焦点レンズは、スマホには出せないボケ感が出せてカメラ初心者には楽しいレンズです。そして比較的安価なレンズもある。だけど、その名の通り単焦点なので、ズームはできないです。

逆に超望遠とかはおすすめしないです。重いし、高いし、取れるものもかなり限られる。

僕は、広角レンズ使ってます。ある程度ズーム(焦点距離)の調節ができる。F値(目の虹彩みたいなもの)は単焦点に比べれば高いですけど。実用上で、単焦点のほうが良かったなと思ったことはないです。

*ただし、ある程度値段の張る広角レンズを使っているということは補足しておきます。

当然ですが、一眼レフカメラの穴に合うレンズを買ってくださいね。メーカーのホームページ見るとしっかり書いてます。

ストレージ

RAW写真はJPEG写真の倍近く容量があります。100枚,200枚でも数十GB必要なことがあります。

コンピュータのストレージに貯めておくには、大きすぎます。

NASを使いましょう。

*ちょっとだけ試したいよという人は、コンピュータのストレージでも問題ないです。

よくわからないと言う方向けに不正確にいうと、ネットワーク上にある毎回差したり抜いたりしなくていいUSBメモリです(すいません、詳しい方怒らないでください。)

ものにもよるんですが、NASは大体2つ以上HDDがさせるようになっていて、1つのHDDが壊れても復旧できるようになっています。

HDDって、数年で壊れるものなので壊れる前提で設計されているものですね。

最近は2TBで1万円近くで売っています。

NAS本体も3万円弱で買えます。こちらは、壊れてもHDDにデータが残っているので同じ機種を買えばいいだけです。(NASと言っても、中身は小さなコンピュータです)

ここまで聞いてよくわからない人向けに、これ買うといいよというリンクを貼っておきます。

あとは、Googleで調べれば構築まではそこまで苦労することはないです。

Synology NASキット 2ベイ DS223j/G【ガイドブック付】 クアッドコアCPU搭載 1GBメモリ搭載 ライトユーザー向け 国内正規代理店フィールドレイク取扱品 電話サポート対応品 DiskStation

Seagate BarraCuda 3.5インチ 2TB 内蔵 ハードディスク HDD PC 2年保証 6Gb/s 256MB 7200rpm 正規代理店品 ST2000DM008

PC(ノートPC)

先程の著書では、Mac(iMac or MacBook)を推奨していた気がしますが、基本線は同意です。

ただ、高いのでもりもりハイスペックにする必要はありません。

Appleの公式整備品なんかだと、新品同様のサポートを受けることができるのでそちらがおすすめです。

ご予算が許す限りのものを選択ください。なお、Mac ProなどのデスクトップPCは別途モニターが必要なので、今回は対象外です。(モニターを選べる方はその限りではありません)

ちなみに、Windows端末でいけないかというとそうでもないのですが、モニターに対する考え方はメーカーやモデルによって大きく異なるので、RetinaディスプレイでAdobeRGBに対応しているという点ではApple製品をおすすめします。

一応、私のスペックを書いておくと

- MacBookAir Apple M2

- 8GB RAM

- Memory 512GB

です。こちらも、整備品です。メモリ8GB無いなんてありえないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、Premiere ProやAfter Effects何かも問題なく動きますよ。

現像ソフト

著者によると、Capture OneやPhase Oneなどの素人ではまず聞かないようなソフトも紹介されていますが、我らがAdobe製品を使うことにしましょう。

Adobe Lightroom Classic

月々1,480円(税込み)

ちょっと高い・・・。入退会繰り返す方法もあるらしいけど面倒くさいな。

メーカー製のRAW現像ソフトもあるにはあるみたいだから試してみてもいいかもしれません。

今回は、試用期間でとりあえず試すことにしましょうか。

まとめ

カメラ並みにPCなどの周辺機材もお金がかかるし、一生物じゃないから自分の生活に見合ったものを買いましょう。

いよいよ現像作業

手順だけ知りたい方は、ここだけ見ればいいです。

ソフトウェアのインストール

Adobe Light Room Classicを利用します。アカウント作成や課金の手順は省きます。

以下のサイトから、Adobe Creative Cloudをダウンロードして、Adobe Light Room Classicを入手します。

RAWファイルの読み込み

一旦、SDカードにある写真データをNASに移動させます。

移動させ終わったら、SDカードのデータは削除します。

写真データだけ削除してください。フォーマットではありません。

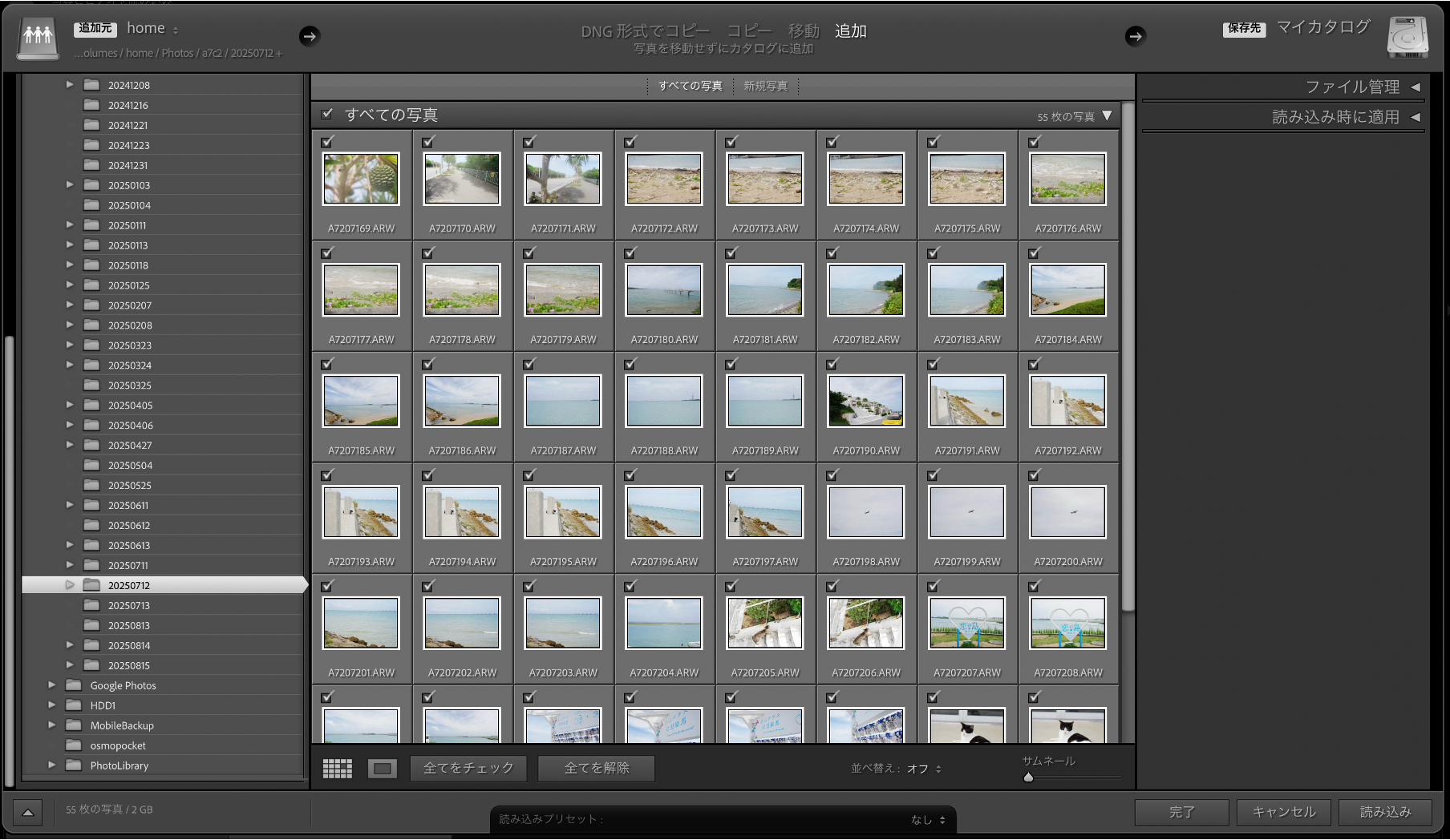

Light Room Classicの設定を終えたら次の画面が表示されるはずです。

(初めて触ったときとバージョンも違っててどんな設定をしたかは覚えていません。ググってください)

左端の「読み込み」を押してみましょう。

読み込みたい写真を選択して右下の「読み込み」ボタンを押します。

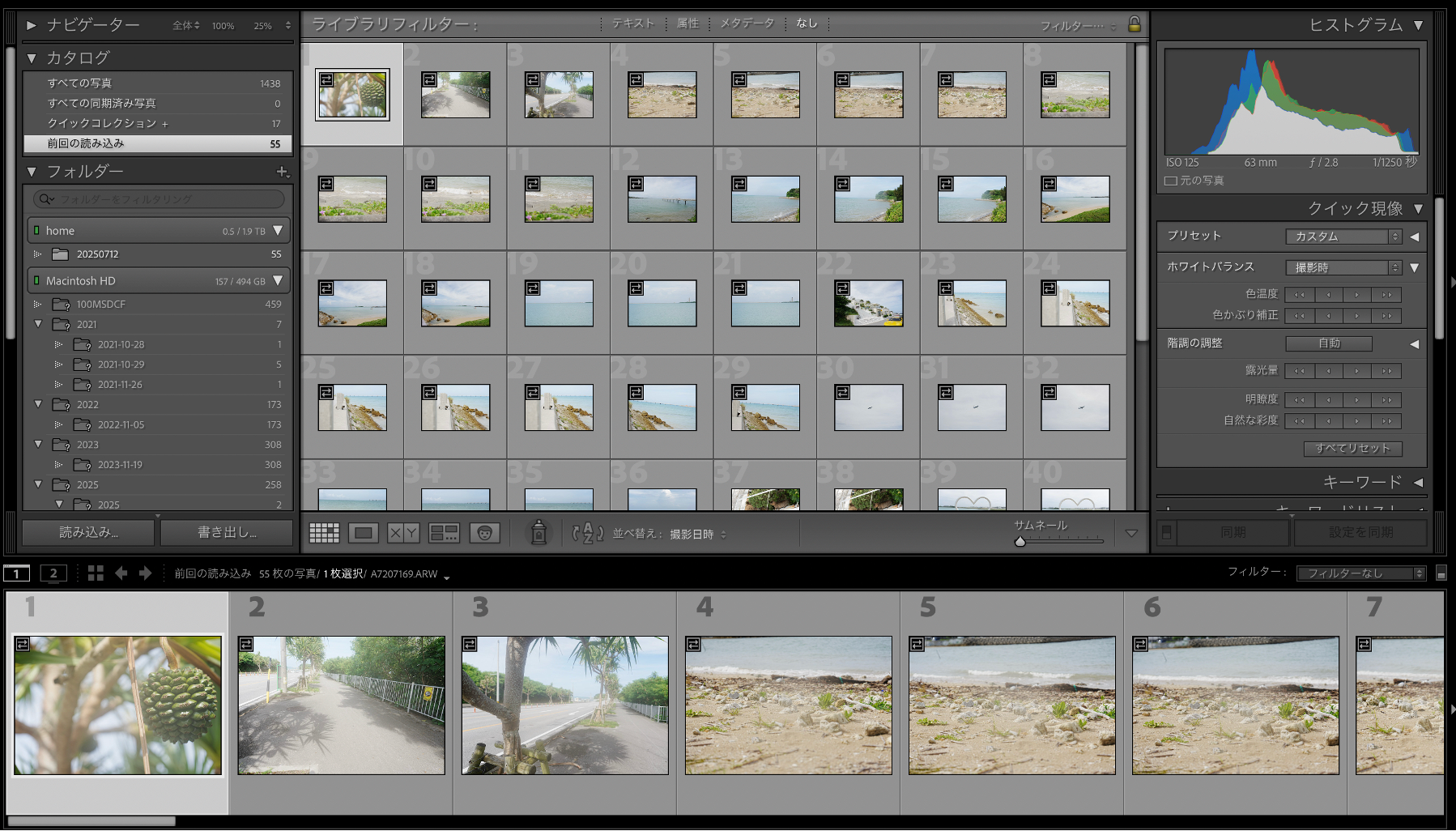

そうすると、以下のように読み込まれます。

セレクト

お気に入りの画像を現像しましょう。

すべて現像することも不可能では無いんですが、1枚3分としても100枚もあればかなりの時間になります。

Light Room Classicでは写真に設定した値をまとめてコピーする機能もありますがあくまで設定がコピーされるだけなので、ホワイトバランスに違和感を感じたり、クロップしたときの角度がおかしくなったりします。

ライブラリの画像の下に点が5つ並んでいると思います。

写真の評価を決めて、星をつけます。食べログと同じ感覚です。3秒以内に決めてください。

迷ったものはまた次の機会に現像すればいいです。(ファイルの管理はしっかりね)

気に入らなかった写真はレートをつけなくてよいです。

とか言っておきながら、自分では3秒で決められなかった・・・。

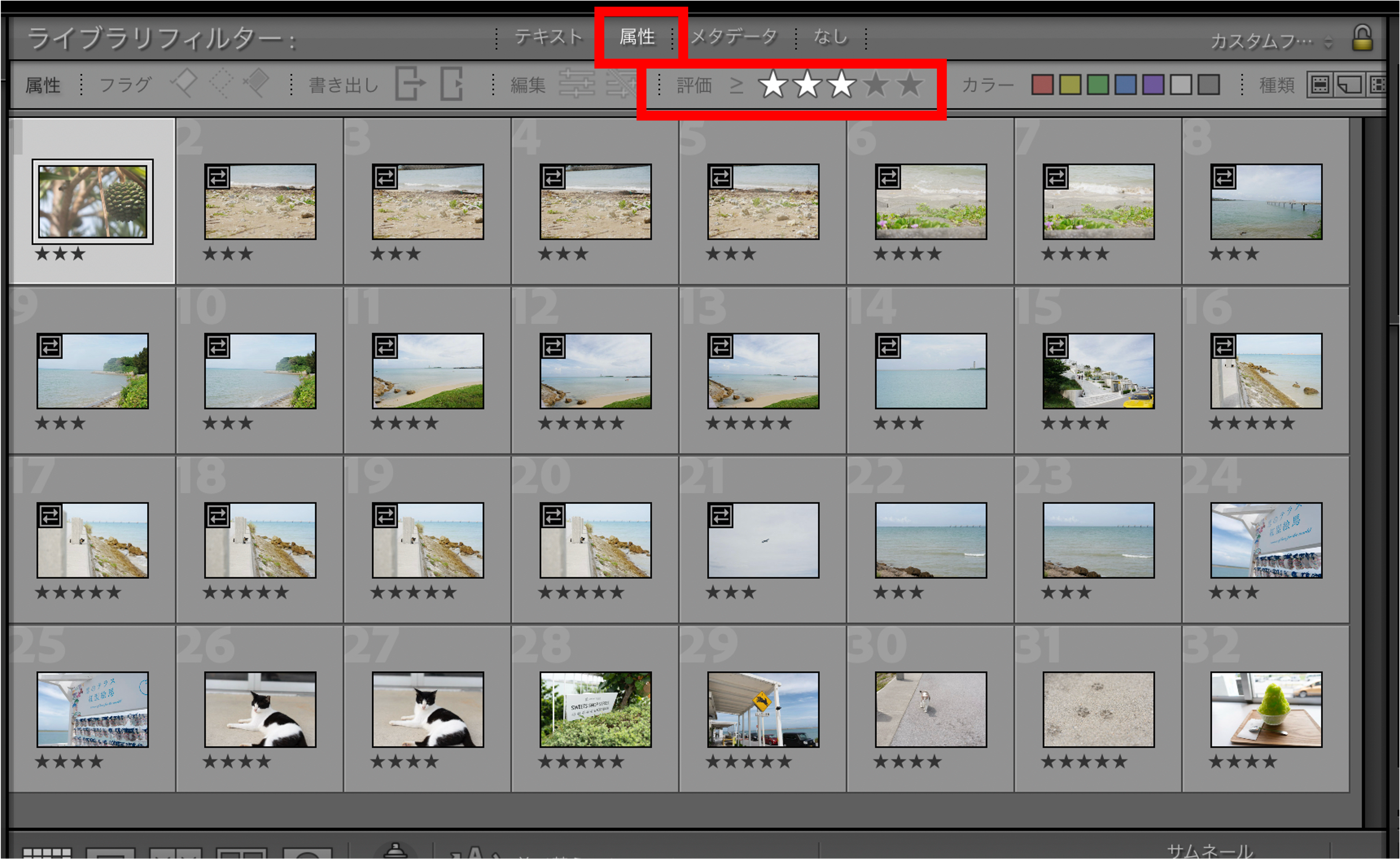

全部レートつけちゃったので、今回は、レート3以上のものを現像していこうと思います。

ライブラリの属性から評価を★★★☆☆にすれば、レート3以上のものが表示されます。

現像手順

いよいよ個別の写真の現像に入ります

著書によると、

- レンズの補正

- トリミング

- 露出

- ホワイトバランス

- コントラスト

- 粒子

の順で作業するようです。

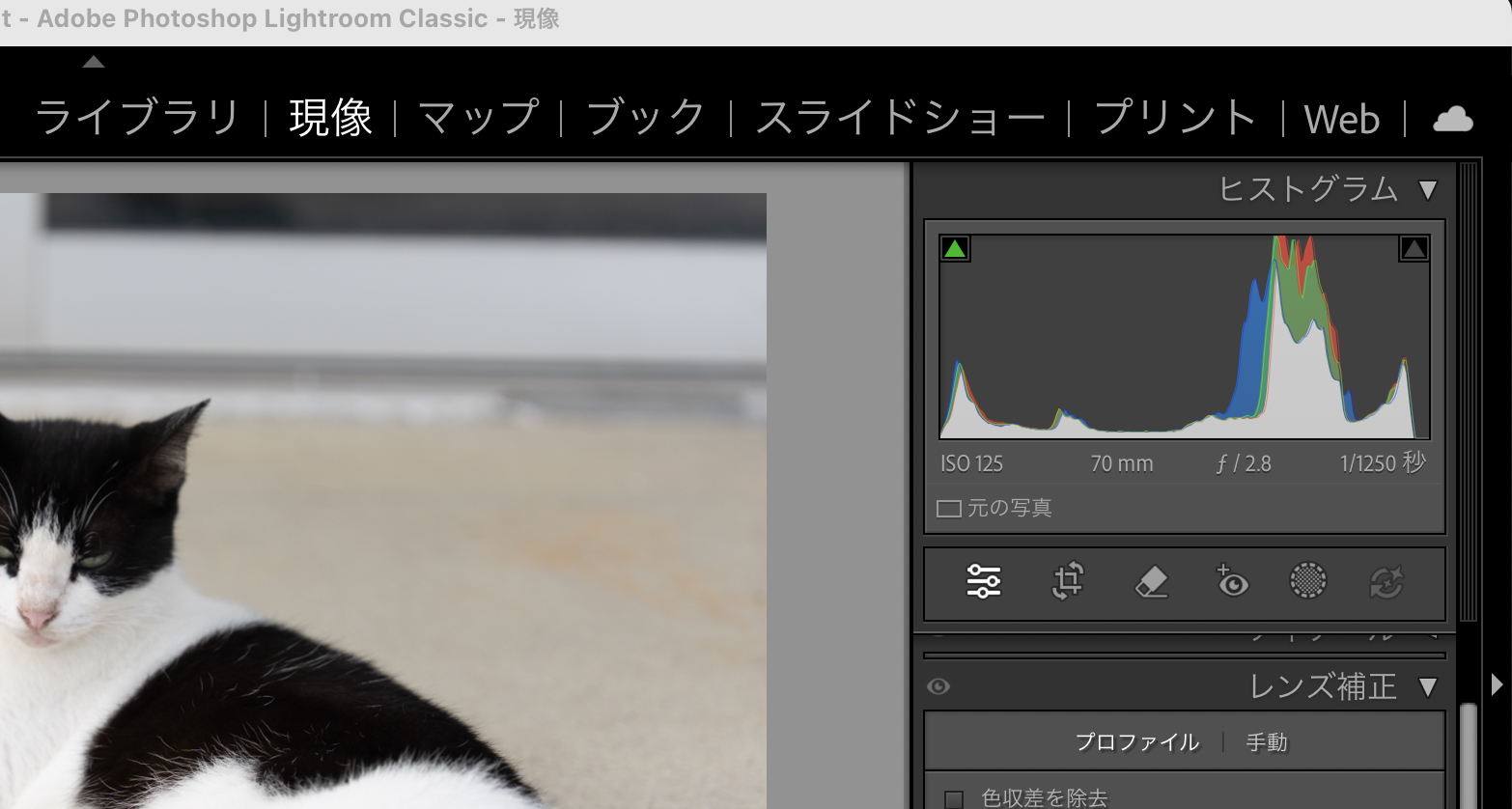

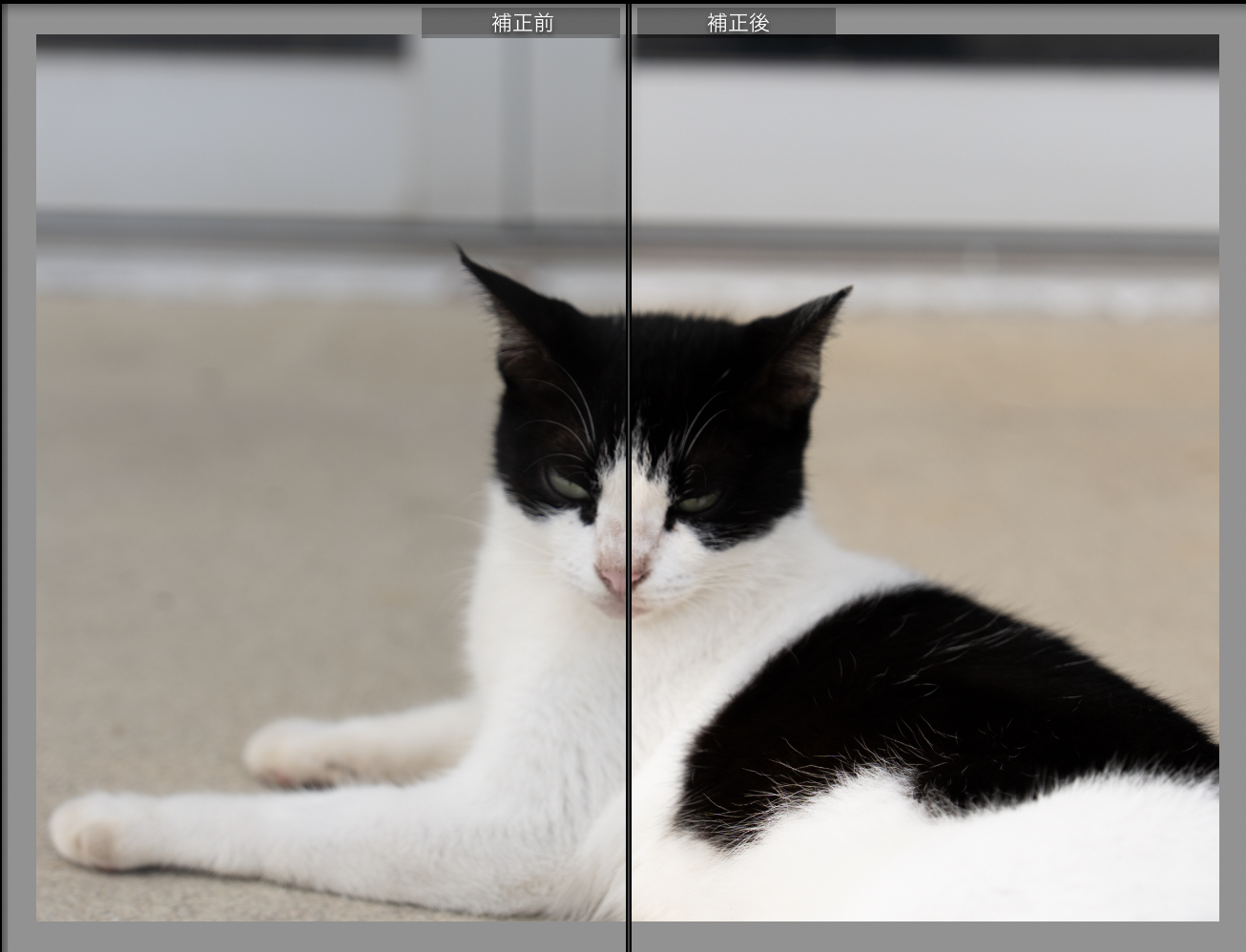

試しに、この野良猫の写真を現像してみましょう。

その前に、タブを「ライブラリ」から「現像」に移動しましょう。

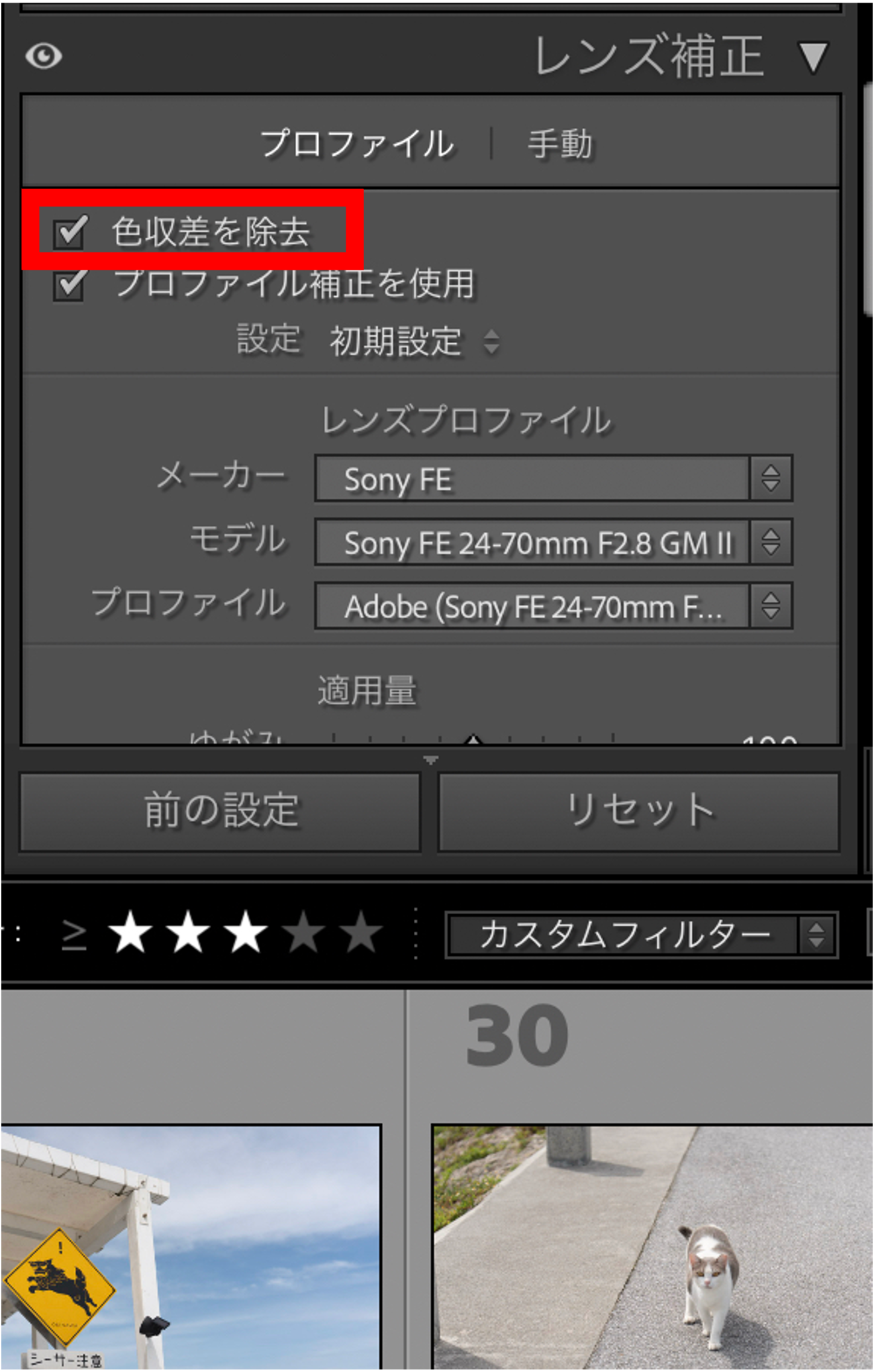

1.レンズの補正

右のサイドメニューからレンズ補正を探します。

色収差を除去にチェックを入れます。

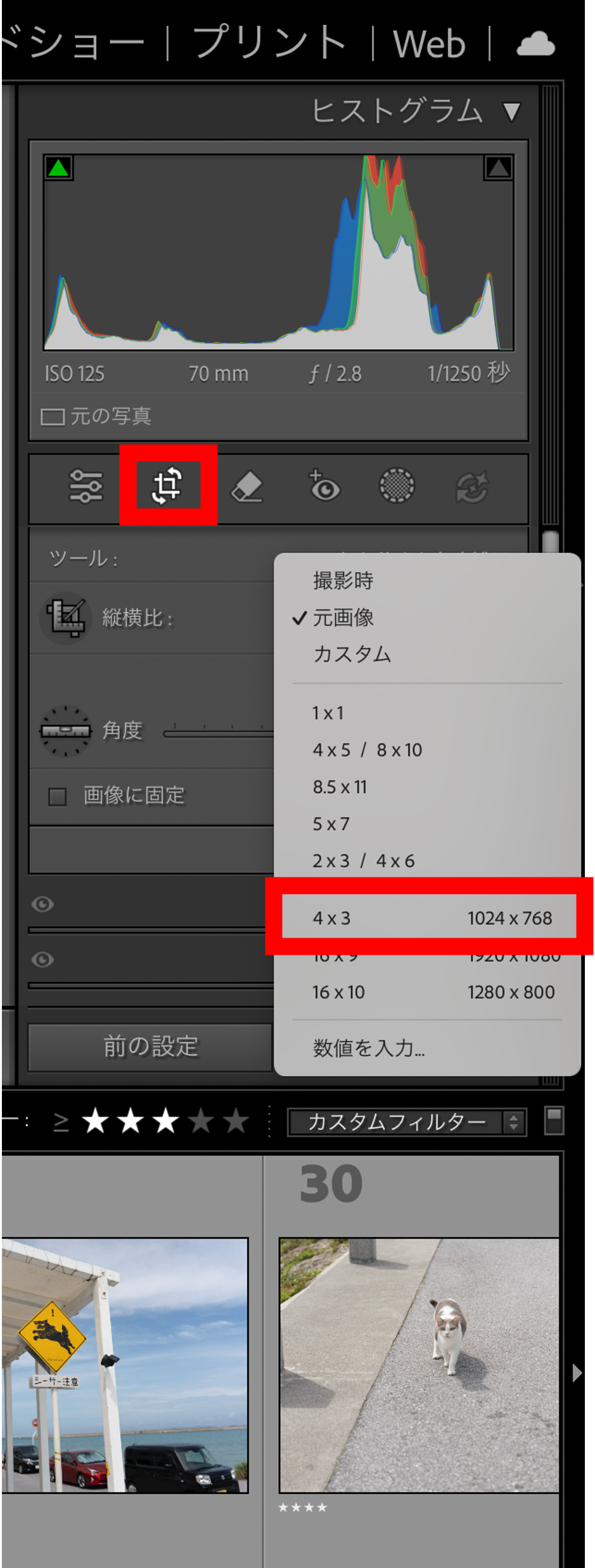

2. トリミング

FHDの16:9形式横長の動画は皆さん馴染があると思います。映画とかをよく見る人はシネスコサイズ(2.39:1)などももしかしたら馴染みがあるかもしれません。

写真だと、3:2の比率が大体のカメラでデフォルトになっています。(16:9や4:3にも変更できることが多い)

4:3は、私と同世代の方ならご存知でしょう。地上アナログ放送の形式です。

著書は、4対3でトリミングを行っているようなので、今回はそれに合わせて行こうと思います。(守破離の守です。慣れてきたらいろいろ実験してみる)

角度や大きさを調整して、Enterボタンを押します

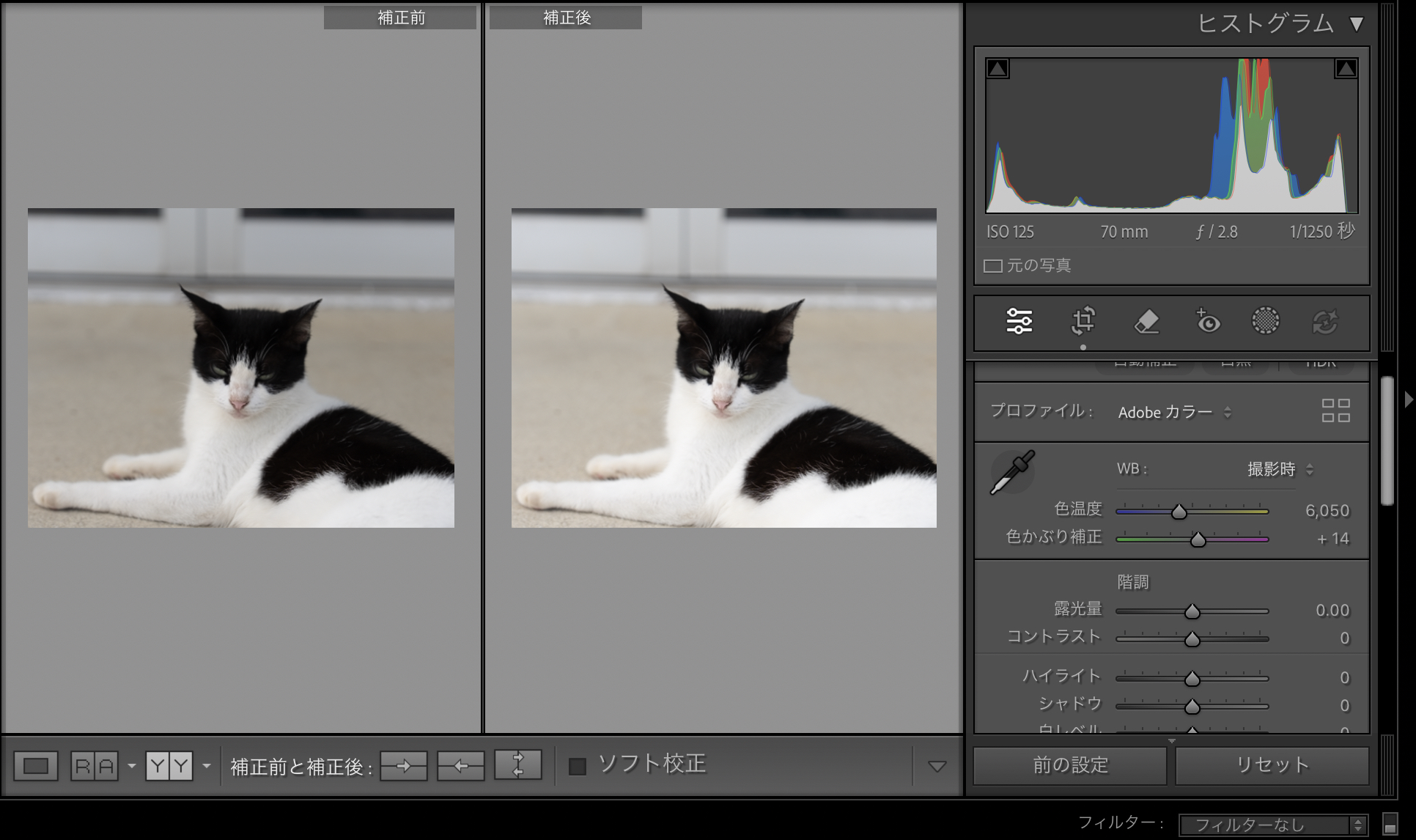

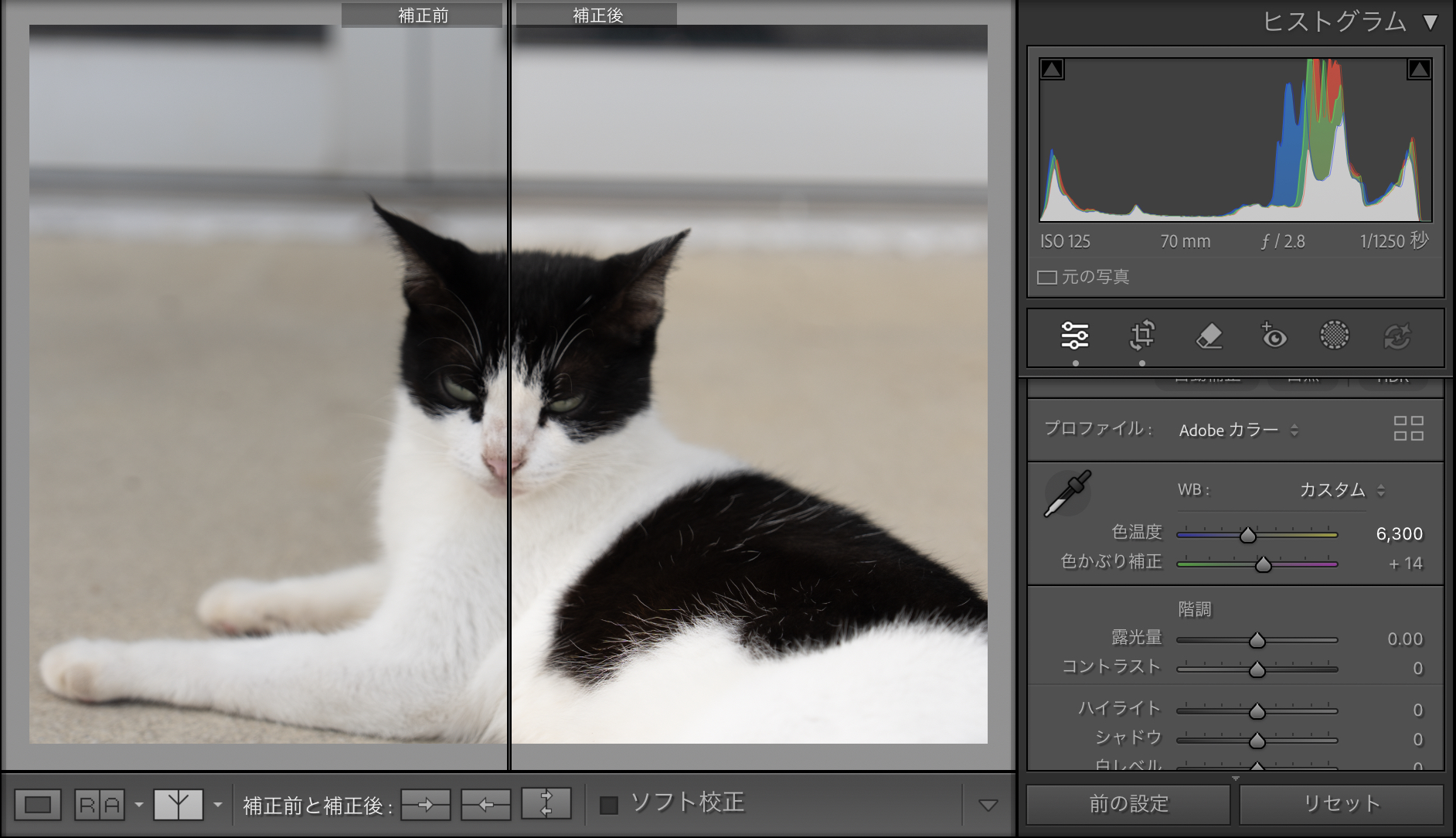

こんな感じでしょうか。

4:3の比率にして、顔をセンターに入れて見ました。

こっちを睨んできている感じがいいですね(笑)

3. 露出

自分好みの露出にしてみましょう。

著書いわく、迷ったら何パターンも作れば良いそうです。

露出-0.5と0.0のバージョンを作ってみました。

僕は、0.0が好みだったので、撮影時の設定そのままで行きます。

4. ホワイトバランス

僕は、学生時代映像事業を行う会社でアルバイトしてたので、よく知っていました。

謎のカラーバーやグレースケールで設定するあれでしょ(笑)

といっても、グレースケールもカラーバーも置いていないので、猫の白い部分を参考にホワイトバランスをあわせていきます。ぴったりあってなくても多少味をいれてもいいと思います。

ですが、盛りすぎず、自然になるように調整していきましょう。

色温度をアンバーよりに上げてみました。

色温度:6,300

色かぶり補正:+15

こんな感じの設定です。そんなに撮影時の設定から変えてません。

5. コントラスト

ここは、著書をよーく見ましょう。

まずは、コントラスト +30、シャドウと黒レベルを-15。

設定する場所は、右サイドバーの基本補正にあります。

試してみましょう。

比べてみると明暗がしっかりついてますね。やりすぎていない自然な感じが良きです。

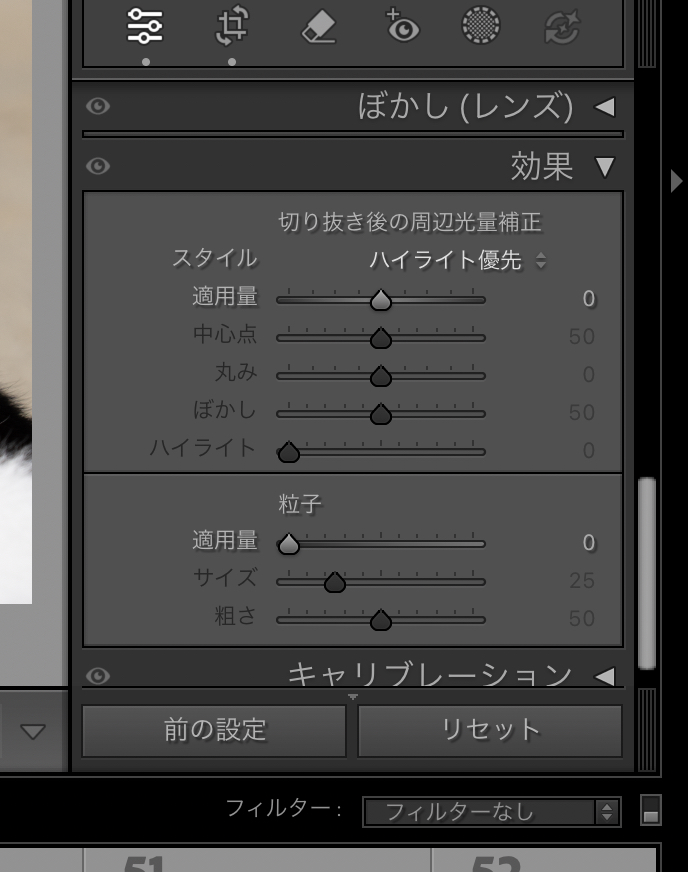

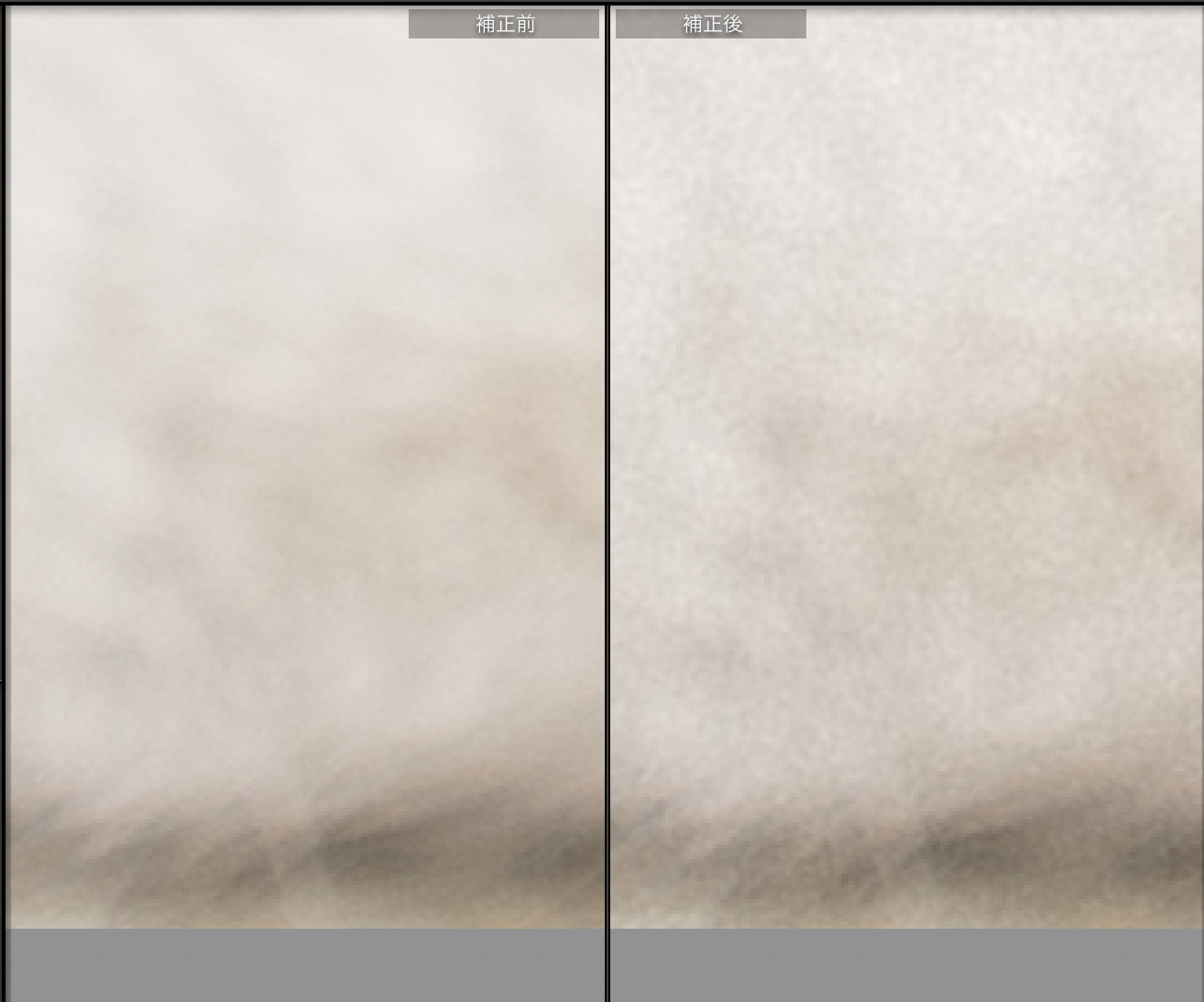

6. 粒子

粒子なんてものを知らなかったんですが、必要な理由は著書にじっくりと書いてくれてます。

どのインフルエンサーと呼ばれる人も発信してないですね(僕が知る限りでは・・・)

名前と効果がいまいちわかりにくいですし、スマホで簡単にできないですからね・・・。

ですが、LrCでは簡単にできます。

右サイドバーから効果の中に粒子があります。こちらを設定していきます。

著書では以下のように設定しているとのことです。

適用量:15

サイズ:30

粗さ:35

真似てみます。

確かに、細かい粒が乗っているのがわかりますね。

拡大しないと全く違いに気が付きませんでしたが、脳は気づいてしまうみたいですね。

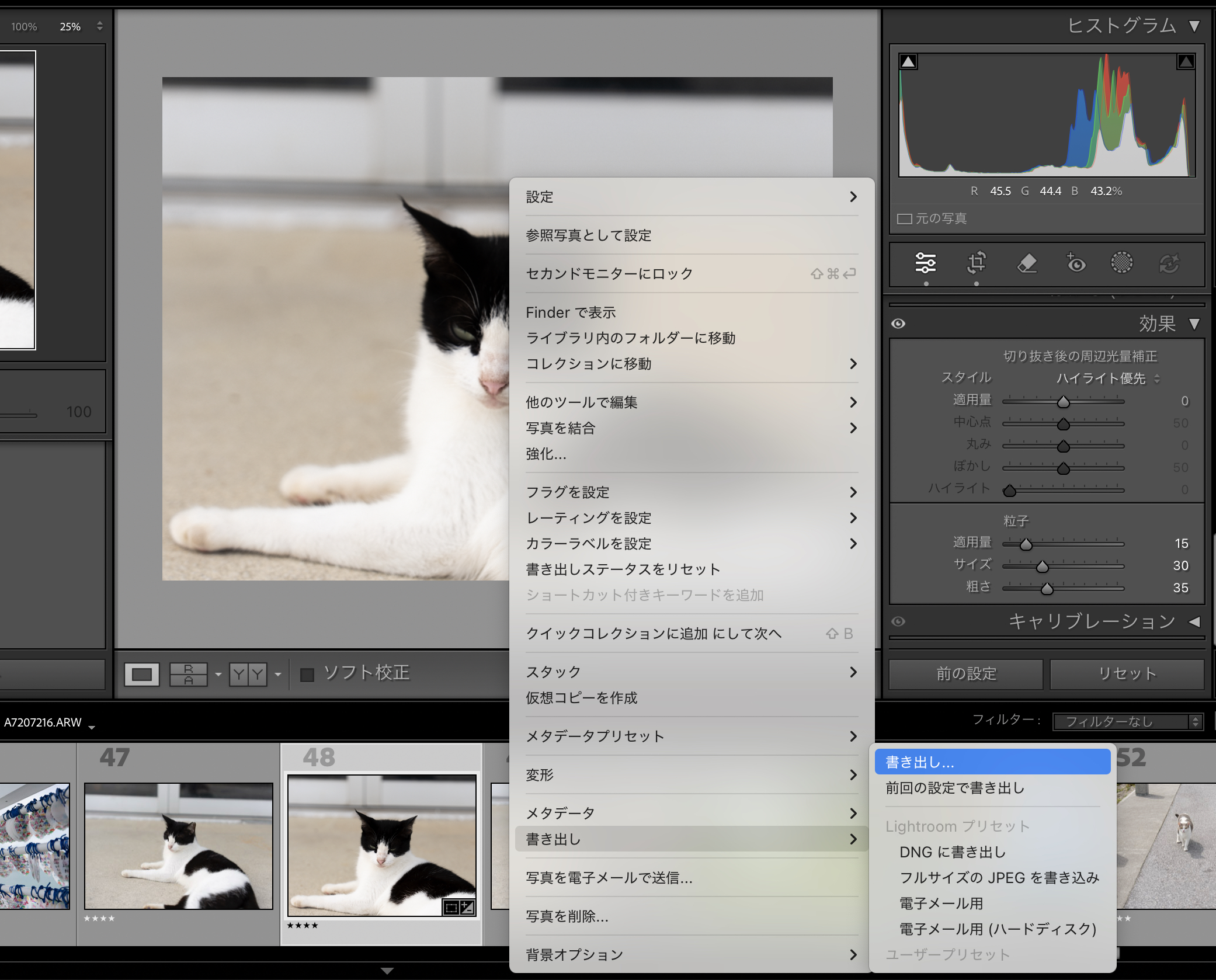

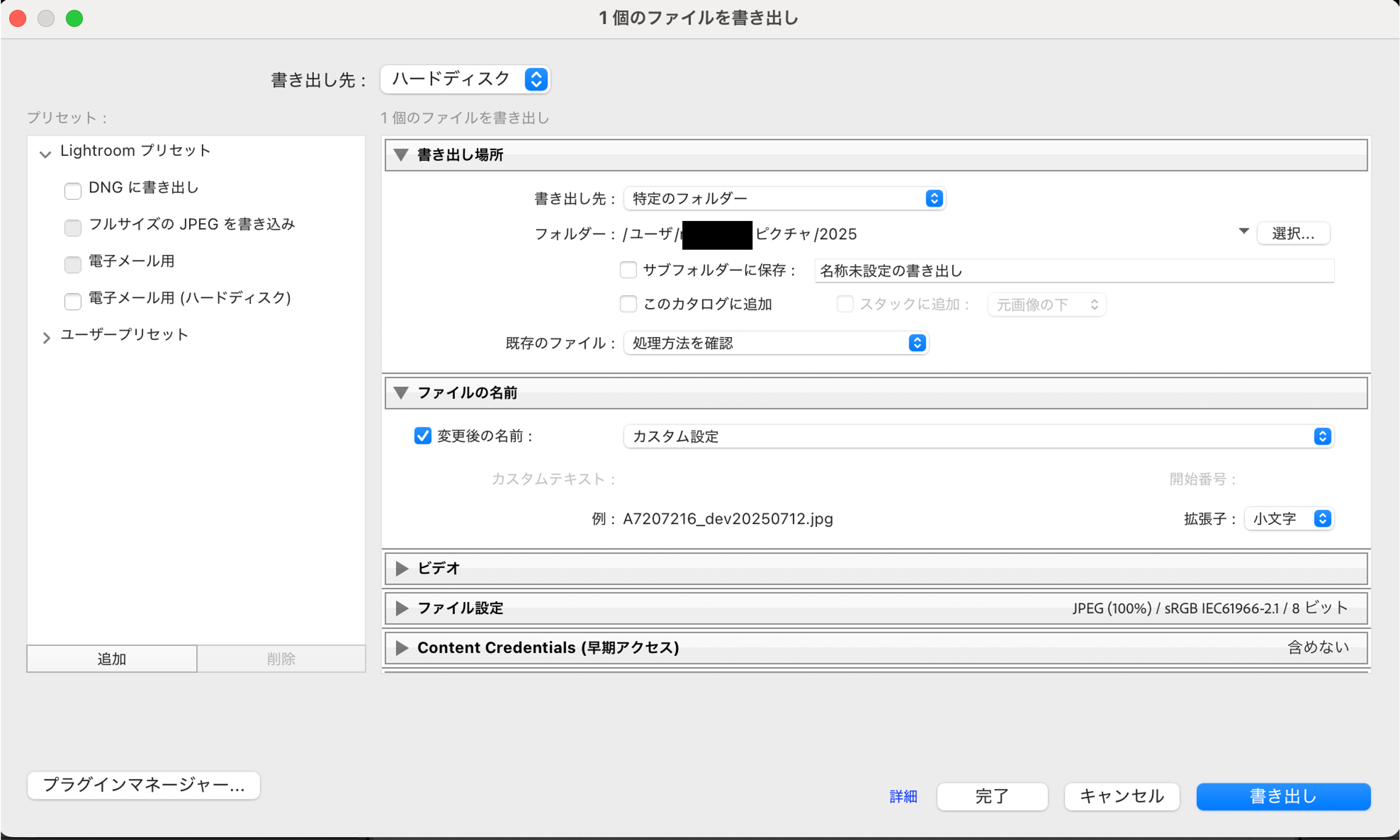

書き出し

上記の手順で現像した写真を書き出しましょう。 すべて書き出す方法もありますが、今回は個別のファイルを書き出しましょう (まだ、この写真しか現像できてない。)

写真が表示されているエリアを右クリックします。

すると、書き出しという表示があるのでそれをクリックします。

すると、以下のような画面が出てきます。

ファイルの保存先とファイルの名前は決めてあげましょう。

ほかは、一旦無視でいいです。

ファイルの名前は、

元画像ファイル名_dev日付.jpg

にしています。dev日付で現像した日がわかるようにしています。

別の日に同じ写真を現像したくなるかもしれませんから。

最後に、書き出しを押せば無事完了です。

いい感じに仕上がりました。

沖縄県豊見城市瀬長島ウミカジテラスにて。

逃げ回る猫の中に1匹じっとこちらを見つめる猫。ゆったりとした体勢なんだけど、目は警戒心MAX。

那覇空港の端っこが見えるので、離着陸する飛行機がひっきりなしにやってくる。

まとめ

というか余談。

ここまで、ちゃんと現像をやったことがなかったので、奥が深いなと思いました。

ちゃんと人間始めるところからスタートします。はい。

沖縄に今回始めていったわけですが、カメラのレンズと保護レンズの間が一瞬で曇りました。

曇り対策はしっかり行っておいたほうが良いですね。

これからも、写真ライフ楽しんでいきましょう